Astrid und Barbara:

Die Kunst der

wohltuenden Abkürzung

Es gibt Momente im Leben, in denen wir das Wesentliche übersehen, weil wir zu beschäftigt sind, die Details zu kontrollieren. Astrid und Barbara lebten in so einem Moment – nur dass sie es nicht wussten.

Astrid war eine Frau, die das Leben gelebt hatte. Mit achtundsiebzig Jahren trug sie ihre Jahre mit einer Art Würde, die man nur bei Menschen findet, die viel gesehen und viel durchgemacht haben. Ihre Hände waren Landkarten ihrer Geschichte – faltig, kräftig, voller Erinnerungen. Sie hatte ihre Tochter Barbara großgezogen, nachdem ihr Mann früh verstorben war. Das war nicht einfach gewesen, aber Astrid hatte es geschafft. Und Barbara – nun ja, Barbara hatte das nie vergessen.

Das war das Problem.

Barbara war jetzt selbst in ihren fünfziger Jahren. Verheiratet, zwei erwachsene Kinder, ein eigenes Leben. Und doch: Sie konnte ihre Mutter nicht alleine lassen. Nicht wirklich. Es begann mit kleinen Dingen. Ein Arzttermin hier, ein Einkauf dort. Dann wurde es zur Routine. Dann wurde es zur Obsession. Jeder Tag ein implizites Versprechen, das Barbara sich selbst gemacht hatte:„Ich werde für sie da sein. Immer. Wie sie für mich da war."

Diese Logik hatte eine grausame innere Konsistenz. Je mehr Barbara sich aufopferte, desto mehr bewies sie ihre Liebe. Oder so dachte sie.

Der Preis war hoch, nur bemerkte Barbara ihn nicht sofort. Es begann mit chronischer Müdigkeit. Dann kamen die Kopfschmerzen. Dann die Schlaflosigkeit. Dann – und hier wurde es ernst – die Angstattacken. Ihr Körper war ein Instrument, das zu lange zu laut gespielt worden war, und jetzt protestierte es mit allen verfügbaren Mitteln.

„Sie sind erschöpft. Sie brauchen Hilfe."

Astrids Hausarzt bemerkte es zuerst. Nicht bei Astrid – bei Barbara. Als Barbara ihre Mutter zu einem Routinecheck begleitete und in der Ecke des Wartezimmers saß, die Hände zitternd, den Blick irgendwo im Unendlichen verloren, sprach der Arzt sie an. Es war ein kurzes, aber präzises Gespräch. Der Arzt war nicht unhöflich, aber dennoch direkt : „Sie sind erschöpft. Sie brauchen Hilfe."

Das war das Wort, das Barbara nicht hören wollte.

- Hilfe bedeutete Abhängigkeit.

- Hilfe bedeutete, die Kontrolle aufzugeben.

- Hilfe bedeutete – und hier kam die tiefe Angst – Versagen.

Aber der Körper lügt nicht. Ein paar Wochen später kollabierte Barbara. Es war kein dramatischer Zusammenbruch – eher ein graduelles Zusammensinken. Ihr eigener Arzt war dieses Mal direkter: Eine Woche Kurzrehabilitation. Keine Diskussion. Keine Verhandlung.

Das Problem: Astrid.

Wer würde sich um Astrid kümmern?

Wer würde sicherstellen, dass sie ihre Medikamente nahm?

Dass sie aß?

Dass sie nicht alleine war?

Die Angst war irrational, aber sie war real.

Barbara hatte sich jahrelang als das menschliche Sicherheitsnetz ihrer Mutter definiert.

Wer ist Barbara ohne ihre Rolle?

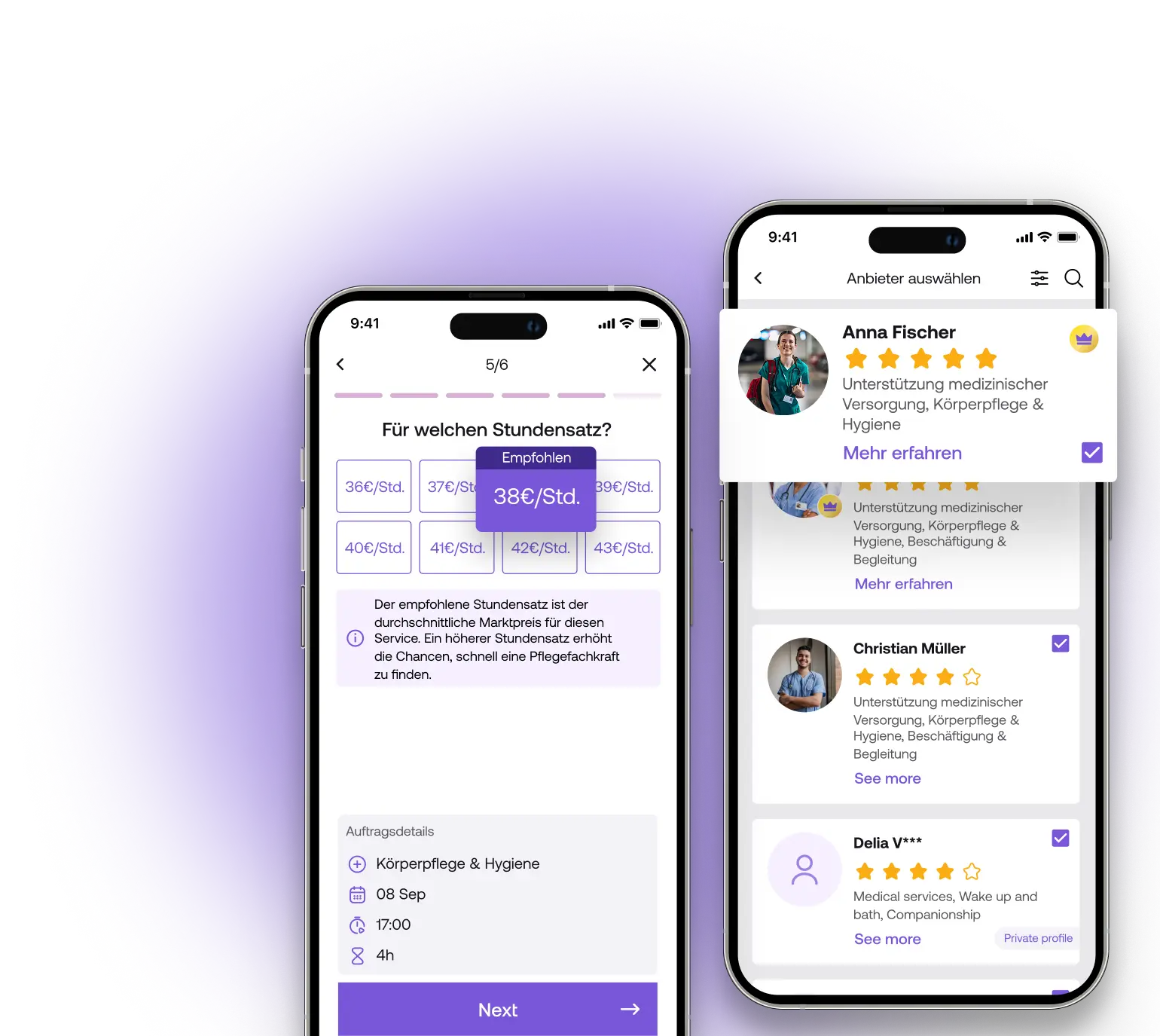

FLEXXI Care

Das Internet half. FLEXXI Care – eine Plattform, die Barbara in einer nächtlichen Suchanfrage fand, als die Angst vor der bevorstehenden Trennung besonders groß war. Es war elegant in seiner Simplizität.

Man konnte eine Pflegekraft für genau die Zeit buchen, die man brauchte.

Sieben Tage.

Perfekt.

Die Pflegekraft, die den Auftrag annahm, heisst Ruth.

Sie war in ihren sechziger Jahren, geboren in Rumänien im Banater Schwaben, als Studentin nach Deutschland gekommen. Ein hübscher Mann aus Hamburg hatte es ihr angetan, das erste Kind beendete die Hoffnung auf das Lehramt, aber es beschleunigte die Hochzeit, und Ruth liebte es, Mutter und Frau zu sein. Sie lernte die Pflege, als die Kopfschmerzen Ihres Mannes sich als Endkampf seines Kopfes gegen den Krebs entpuppten. 13 Monate Kampf, den Ruth und Ihr Hannes tapfer kämpften, aber niemand gewinnen konnte. Und in der Dunkelheit fand Ruth in der Angst und Trauer nicht nur eine Aufgabe; Ruth hatte ihre Berufung gefunden. Als die Kinder zum studieren wegzogen, fing sie an, Nachbarn zu pflegen, im Krankenhaus hatte sie jahrelang eine 75% Stelle. Bis Sie etwas ruhiger treten wollte, weil ihr Rücken nicht mehr so wollte wie mit 40.

Ruth hatte freundliche Augen und eine Art, sich zu bewegen, die Ruhe ausstrahlte. Barbara traf sie am ersten Tag, gab ihr eine detaillierte Liste mit Anweisungen – eine Liste, die mehrere Seiten lang war – und versuchte, nicht panisch auszusehen.

Sie mochte Ruth nicht, denn niemand, gar niemand konnte ihre Mutter so pflegen wie sie selbst. Wer war schon Ruth ?

Dann kam das Warten.

Die ersten drei Tage waren die Hölle der Ungeduld.

Barbara saß in ihrer Reha-Einrichtung, dem Unterricht in progressiver Muskelentspannung folgend, während ihr Geist völlig woanders war.

Sie holte ihr Telefon hervor – ständig. Sie rief ihre Mutter an. "Hallo Mama, wie geht es dir?" Astrid antwortete höflich, aber mit einer Art Ungeduld, die Barbara nicht entging. Barbara horchte im Hintergrund nach Ruth. Ist die Pflegekraft noch da? Macht sie die Dinge richtig? Ist Mama sicher?

Hatte Ruth das Haus leergeräumt ? War Ruth vielleicht sogar eine Serienmörderin, ihre Mutter ihr hilflos ausgeliefert ?

Die Kontrolle, diese vertraute Kontrollsucht, war stärker als die therapeutischen Übungen, die Barbara machen sollte. Sie rief an, wenn Ruth da war. Sie rief an, wenn Astrid Mittagessen von Ruth bekam. Sie weckte Astrid zweimal, ob Ruth sie gut ins Bett gebracht hatte.

Barbara rief an, wenn die Stille in Barbara zu laut wurde.

Bis zum dritten Abend.

Barbara rief an – es war ihr vierter Anruf dieses Tages, kurz vor dem Abendessen in der Rehaklinik – und Astrid nahm den Hörer mit einer Art Autorität auf, die Barbara kannte. seit sie ein Kind war.

Das war Astrids "Ich-meine-es-jetzt-aber-wirklich-ernst-junge-Dame"-Stimme.

Die Kontrolle, diese vertraute Kontrollsucht, war stärker als die therapeutischen Übungen, die Barbara machen sollte. Sie rief an, wenn Ruth da war. Sie rief an, wenn Astrid Mittagessen von Ruth bekam. Sie weckte Astrid zweimal, ob Ruth sie gut ins Bett gebracht hatte.

Barbara rief an, wenn die Stille in Barbara zu laut wurde.

Morgen werden wir zusammen Socken anfangen. Wir können uns nicht richtig konzentrieren , wenn du ständig anrufst."

.png)

Stricken. Ihre Mutter war nicht in existenzieller Gefahr. Sie war nicht einsam. Sie war nicht verloren. Ruth war keine Mörderin. Astrid hörte sich – und das war das Merkwürdige daran – glücklich an. Engagiert. Lebendig. So hatte Barbara sie lange niht erlebt.

In diesem Moment verstand Barbara etwas Tiefgreifendes. Ihre ständige Präsenz war weder Problem noch Lösung gewesen. Aber ihre ständige Kontrolle war das Problem.

Barbaras Mutter Astrid war gar nicht so hilflos. Sie war lebendig. Sie brauchte nicht eine Tochter, die sie überwachte wie ein Gefängniswärter.

Sie brauchte Raum – Raum, um ihre eigene Würde, ihre eigene Fähigkeit, die Welt zu erkunden, wiederzugewinnen.

Und eine Tochter, die nicht genervt war von ihrer Aufgabe, müde, fahrig, eine Tochter, die letzte Woche aus Erschöpfung die Milch zum Einkaufen mitnahm und den Geldbeutel in den Kühlschrank gestellt hatte. Und es erst an der Kasse merkte.

Die verbleibenden vier Tage waren anders. Barbara machte ihre therapeutischen Übungen ohne Schuldgefühle. Sie rief ihre Mutter nur abends kurz an um ihr gute Nacht zu wünschen.

Und als sie nach der Reha zurückkam – gestärkt, ruhiger, ohne Zittern, neu kalibriert – fand sie Astrid und Ruth, die tatsächlich zusammen nun schon an einem Schal arbeiteten, den sie zu Weihnachten verschenken wollten.

Astrid umarmte ihre Tochter. "Du siehst besser aus", sagte sie. Dann: "Ich möchte daß Ruth nächste Woche wiederkommt. Ich möchte ihre Stricktechnik noch mehr verfeinern."

Und Ruth . sie war nicht nur eine Pflegekraft.

Sie war ein Katalysator für Astrid und Barbara. Ja, sie war zum pflegen bestellt. Und Sie ermöglichte nicht nur die praktische Unterstützung. Sie ermöglichte auch etwas viel Tieferes: Sie ermöglichte es Astrid, Barbara loszulassen. Und Barbara, ihrer Mutter Raum zum Atmen zu geben.Barbara lachte. Herzlich. Zum ersten Mal in Monaten.

Die Ironie war nicht zu übersehen:

In dem Moment, als Barbara die Kontrolle aufgab, fand sie endlich Frieden.

Und Astrid – Astrid fand eine Freundin.

Ein menschliches Netzwerk, das nicht auf Schuldgefühle und implizite Versprechen gebaut war, sondern auf echtem gegenseitigen Interesse.

⭐ Wenn sie sich fragen, was wir tun :

Das war es, was FLEXXI Care eigentlich tut. Es bietet nicht nur praktische Hilfe von grossartigen Menschen für wunderbare Menschen, die etwas Pflege brauchen.

Es bringt die Erlaubnis zum Menschsein.

Zum Loslassen.

Zum Atmen.

Manchmal ist die beste Art, sich um Menschen zu kümmern, zu vertrauen – anderen, uns, und auch sich selbst.

⭐ Wenn sie sich fragen, was wir tun :

Das war es, was FLEXXI Care eigentlich tut. Es bietet nicht nur praktische Hilfe von grossartigen Menschen für wunderbare Menschen, die etwas Pflege brauchen.

Es bringt die Erlaubnis zum Menschsein.

Zum Loslassen.

Zum Atmen.

Manchmal ist die beste Art, sich um Menschen zu kümmern, zu vertrauen – anderen, uns, und auch sich selbst.